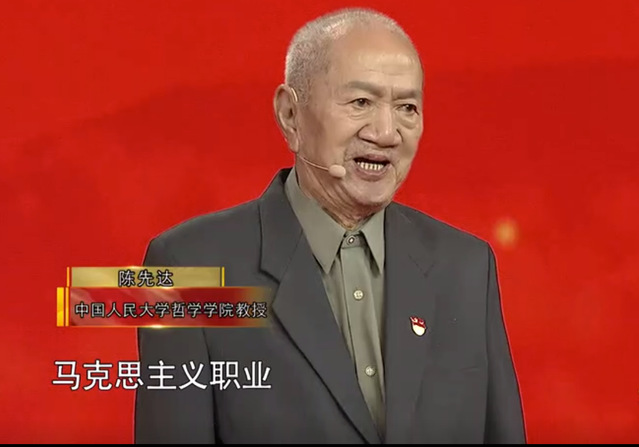

學人簡介:陳先達

陳先達(1930.12.30—)男,江西鄱陽人,當代著名馬克思主義哲學家、教育家,中國人民大學榮譽一級崗位教授,我國自己培養(yǎng)的第一批馬克思主義哲學家。現(xiàn)任教育部社會科學委員會哲學部委員、中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院學術委員會主任,北京市社科聯(lián)顧問、國際儒聯(lián)榮譽顧問、中國歷史唯物主義學會名譽會長等職。曾任中國人民大學哲學系主任、中國人民大學校務委員、校學術委員會主任、第三屆國務院學位委員會哲學學科評議組成員、北京市哲學學會會長、中國歷史唯物主義學會會長、全國高校思想政治理論課教學指導委員會委員。

陳先達教授著述宏富,主要有《陳先達文集》(十四卷)、《走向歷史的深處——馬克思歷史觀研究》《問題中的哲學》《處在夾縫中的哲學》《馬克思主義與中國傳統(tǒng)文化》《馬克思主義十五講》《馬克思主義信仰十講》《歷史唯物主義與當代中國》《歷史唯物主義與中國道路》《中國百年變革的重大問題》《理論自信》《文化自信的傳統(tǒng)與當代》《一位85后的馬克思主義觀》《哲學與人生》等;合著《馬克思恩格斯思想史》《馬克思早期思想研究》《人的哲學》《馬克思恩格斯哲學思想總覽》《被肢解的馬克思》《馬克思主義基礎理論若干重大問題研究》等;主編《馬克思主義哲學原理》《馬克思主義基本原理教程》《歷史唯物主義新探》《馬克思主義經(jīng)典著作提要》《中國特色社會主義文化研究》等。曾獲教育部人文社會科學研究成果一等獎、中宣部“五個一”工程獎(第七、九屆、十四屆)、北京市哲學社會科學研究成果特等獎、一等獎,“全國最美教師”,北京市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,吳玉章人文社會科學終身成就獎。曾多次在《光明日報》頭版發(fā)表長篇理論文章,引起我國理論界和學術界廣泛關注。

一、少時淘氣真性情

1930年12月30日,陳先達出生于江西鄱陽鎮(zhèn)一個名叫管驛前的小漁村,家里世代以捕魚為生。父親經(jīng)商,富致小康;母親是傳統(tǒng)的家庭婦女。陳先達后來自稱“漁民的后代”、“商人的兒子”,緣出于此。

舊社會重男輕女,陳先達作為家中唯一男孩,最為得寵,也最淘氣。發(fā)蒙時,入過兩所私塾,但因年幼,除記得先生的嚴厲以及為先生捶腿之外,“不記得真正學到點什么。”

小學就讀于景德寺小學,因淘氣頑皮,常常逃學并被高年級的姐姐“押送”回來。有一次上學途中,故意落在后面,逃掉到油坊里坐在拉磨的牛車上玩一整天。放學時分回家,父親忙于生意,母親不懂學問,姐姐也不告發(fā)。由于在商行所見,還學會了抽煙、攤牌九。但其最愛,卻是去廟場聽先生說書,每晚必去。如此,陳先達度過了“歡快”的童年,其在回憶錄中曾感激家庭的寬容,學校的不苛求,使自己個性不致被戕伐。晚年自述兒時趣事,還被孫女笑稱“不良少年”。

陳先達在自述中對中學時代舊事回憶頗多,也是其在家時間最長的一段時期。在其詩作中曾用“小城舊夢”來回憶青少年時代的趣人趣事。在正風中學時期,語文教員俞倫風流倜儻,精于國學、佛學,喜歡填詞賦詩,對陳先達有很深的影響。陳先達后來曾寫過一首《呈俞師》,恭祝俞倫八十華誕:

“詞章白石國手醫(yī),文苑杏林兩相宜。

莫謂小城無俊秀,師傳原不讓昌黎。”

陳先達中學時愛好文學。他感嘆,因為身處小城,閱讀少,見識少,文學之愛止于萌芽,未能繼續(xù)發(fā)展。但他終生愛好詩詞,在理論著述之余,時常寫點舊體詩詞以抒懷或自娛。

二、以身聞道傳史哲

復旦大學歷史系的求學生涯,是陳先達走進學術領域、融入更廣闊社會的關鍵一步。

考入復旦,其實是陳先達第二次參加高考。1948年高中尚未畢業(yè)時,與好友看到無錫國學專修科招生廣告,以為國學就是文學,沖著對文學的喜愛便報考了。他倆順利考中并被錄取,但那時解放戰(zhàn)爭正打得激烈,因無法離家,耽擱下來。

1950年高中畢業(yè),陳先達正式參加高考。在浙大考點,他借住在浙大學生宿舍復習,一個多月足不出戶。考完復旦,又趕赴南昌大學再考。報考專業(yè)分別是復旦大學新聞系和歷史系,南昌大學文史系。結果是復旦大學用報紙公布錄取名單在先,南昌大學郵寄到通知書在后。于是,陳先達從小縣城步入大上海。當時的復旦大學大師云集,歷史系十幾位主講教員全是教授。其中,給陳先達上過課的有周谷城、周予同、譚其驤、陳守實、胡厚宜、馬長壽等八位,全是大名鼎鼎、“譽滿全球”的人物。可在當時,因為正在搞思想改造運動,每門課都有頭無尾,甚至中段都沒有,還經(jīng)常停課。一學期下來也上不了幾次課。

大學期間沒有完整地上過一門專業(yè)課。朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)時,學生們忙于控訴美國,四處宣講。后來又隨隊到達皖北農(nóng)村參加土改,第一次是五河縣,見識到了中國底層農(nóng)民的貧苦生活;第二次是靈璧縣,住在鄉(xiāng)公所,沒有多少工作,自己做飯,整天就是看書。

1953年,陳先達本科畢業(yè),被分配到中國人民大學馬列主義哲學研究班學習。如果說考入復旦是陳先達人生第一個轉(zhuǎn)折,那么進入人大就是第二個更大的轉(zhuǎn)折,因為這就是陳先達人生道路和學術專業(yè)的定格。

1953年中國人民大學招收的研究生過千人,馬研班住宿和上課頭一年都在現(xiàn)今的中央財經(jīng)大學校址。當時還沒有財大,而是人民大學研究班的舊址。研究班實行的不是導師制,而是班級制,整天課程滿滿。班上同學有老有少,有“老革命”也有應屆生,但沒有一個是哲學專業(yè)出身。其中,班上年齡最大的徐鴻和路逸后來成了陳先達的入黨介紹人,陳先達對她們終身懷有感激之情。

讀研究班可以說是陳先達的哲學發(fā)蒙。講學的主要是蘇聯(lián)專家,如凱列、巴爾道林、伊奧尼基等,上課時有翻譯。其他如黨史、政治經(jīng)濟學等任課教師,有的是名教授,如何干之、胡華,但多數(shù)是華北大學畢業(yè)的年輕老師;自然科學的普通課程,是由從中國科學院請來的大專家講授,現(xiàn)在看來是了不起的創(chuàng)舉,當時卻極為平常。專家們講授了入門級、普及性的自然科學知識,對學哲學來說終身受用。

研究班的三年,正是我國從舊時代轉(zhuǎn)向新風尚的狂飆突進時期,同學們政治熱情和學習熱情高漲。他們學習目的性強,知道自己以后當教師,傳播馬克思主義哲學火種。同學間團結友愛,無憂無慮,全心學習。陳先達是每天的任務就是學習,最大的收獲是學到了馬克思主義哲學的基本觀點,閱讀了一些經(jīng)典著作,為后來做研究打下了基礎。由于生活自理能力的不足,加上學習專注、性情耿直,陳先達被交好的同學愛稱為“傻小”。他也不以為忤,欣然受之。“傻小”不傻,所有課程考試成績?nèi)莾?yōu),僅有一門黨史課程口試是良。

在研究班期間對陳先達影響最深的是教授大部分哲學原理課的蕭前教授。蕭前教授文才口才俱佳,講課生動機智,每節(jié)課都有思想火花,很受學生們歡迎,并且對陳先達較為器重,常教育提攜他。蕭前晚年,陳先達與其在學術觀點上有一點小小誤解,一直想敞開心扉去解釋溝通,但因老師病重無法實現(xiàn),最終留下了遺憾。另一位指導老師姓楊,教過陳先達中國哲學史。陳先達獨自擬定題目并完成論文,于1956年發(fā)表在《教學與研究》上,這是他發(fā)表的第一篇文章。

三、歷險至深勇探索

1956年,陳先達在人民大學研究生畢業(yè)后留在哲學系任教,擔任哲學研究班的輔導員,并為蕭前助教。1956到1966“文革”前十年,國內(nèi)總體穩(wěn)定,也是陳先達埋頭讀書的積累時期。

陳先達雖身為助教,但畢業(yè)后不久就開始給哲學系本科生講解列寧的《唯物主義與經(jīng)驗批判主義》。他時常發(fā)一些隨筆式的小論文,并參與1958年人民大學《辯證唯物主義和歷史唯物主義》哲學教科書編撰,執(zhí)筆“否定之否定”部分章節(jié)。1958年,還在河北人民出版社出版了一本三萬多字的小書。

1960年,他參與人大和北大教師在北京市委黨校的聯(lián)合編書。當時正值三年自然災害,條件艱苦,伙食很差,又天天從事高強度腦力勞動,編書的成員有的出現(xiàn)浮腫。陳先達自己也很虛弱,爬到二樓就氣喘吁吁。在這樣的條件下編成哲學教材實屬不易。可惜那部書只出版了上冊《辯證唯物主義》。下冊《歷史唯物主義》后又集中在北京市委宣傳部統(tǒng)稿修改,但未能出版。

1960年代初,陳先達隨人民大學的幾位教員,在蕭前老師帶領下,參加集中在中央黨校全國六本哲學教科書的討論會。這是新中國成立以來第一次哲學教科書討論會,規(guī)模大檔次高。參與這些教學和學術活動,對陳先達的學術能力是展現(xiàn),也是鍛煉。在那樣艱苦的年代中,正因為教學和編書的需要,倒逼他不斷鉆研。

1962年,陳先達接受蕭前的任務,負責講授《辯證邏輯》中的三講:論假設、關于辯證邏輯的判斷、關于實踐標準和邏輯證明。初出茅廬的他,刻苦鉆研、認真?zhèn)湔n。當時北大哲學系請人民大學講授《辯證邏輯》的幾位教員到北大講課,陳先達是其中之一。1964年,陳先達調(diào)入剛成立的我國第一個馬克思主義發(fā)展史研究所——中國人民大學馬列主義發(fā)展史研究所。因為組織的安排,中斷了之前的《辯證邏輯》和哲學原理的研究與授課,轉(zhuǎn)向馬克思主義發(fā)展史研究。《辯證邏輯》研究成果經(jīng)整理之后,在當時全國頂級的文史期刊《新建設》和《教學與研究》分別以《論辯證判斷》和《論實踐檢驗和邏證明》為題發(fā)表。

陳先達工作之初的十年,經(jīng)歷“反右”、“大躍進”、三年自然災害和“四清”,但總的來說沒有中斷學習和研究。1969年12月,陳先達到江西余江“五七干校”參加勞動,三年后干校結束,人員回北京等待分配。1973年陳先達隨著人民大學馬列所全所調(diào)到北大,附屬北大哲學系。陳先達在北大時講授《反杜林論》,也曾在長安大戲院、中山公園音樂廳、社會科學院哲學學部和近代史所講授《反杜林論》。1974年,他被黨委調(diào)入“兩校(“梁效”)寫作組”。粉碎“四人幫”后,寫作組經(jīng)過兩年多學習班接受審查,1978年10月全部審查結束后,陳先達回到人大馬列所原單位。初回馬列所“靠邊站”的兩年,陳先達是潛心研究馬克思早期思想,尤其是《1844年經(jīng)濟學哲學手稿》,在這個領域取得了突出的成就。他意識到《手稿》的重要性,全心投入研究,對《手稿》中的關鍵問題,如人本主義和自然主義、異化和異化勞動、私有制和異化的關系、人性異化和復歸,以及其中包含的歷史唯物主義天才萌芽等,做了深入探討,成為人大哲學系第一個開設《手稿》課的教師,后來還在中山大學為全國馬克思主義哲學史教師培訓講解《手稿》,并北京師范大學等高校講授。講課記錄稿多次翻印,流傳很廣。

這些講課令陳先達重拾信心。1981年,先后在《哲學研究》和《中國社會科學》發(fā)表論文,客觀評價了費爾巴哈在馬克思早期思想中的地位,探討了馬克思關于異化理論的兩次轉(zhuǎn)折,在學術界產(chǎn)生了較大反響。

1983年陳先達與靳輝明合作推出了《馬克思早期思想研究》,對馬克思早期思想進行了全面深入的探討,論述了馬克思從自身世界觀的轉(zhuǎn)變到創(chuàng)立馬克思主義思想體系的真實道路,反對把青年馬克思與老年馬克思的割裂開來甚至對立起來。這是國內(nèi)第一部系統(tǒng)研究馬克思早期思想的專著。

1987年,陳先達出版學術專著《走向歷史深處——馬克思歷史觀研究》,這部著作以史論結合的方法,對馬克思歷史觀進行了系統(tǒng)深入的研究,深刻闡述了馬克思發(fā)現(xiàn)歷史規(guī)律的過程。該書被學界公認為改革開放以來中國馬克思主義哲學研究領域具有“最重要影響”的“哲學論著”之一,也是我國當代研究馬克思主義思想史的一部扛鼎之作,被很多高校指定為馬克思主義哲學、哲學史教學參考書,相關專業(yè)研究生必讀書。

1989年,陳先達帶領兩位弟子編寫出版《馬克思恩格斯哲學思想總覽》。1990年8月,又帶領幾個博士生撰寫出版了《被肢解的馬克思》,這也是一部史論結合的力作,對當代西方各種企圖肢解馬克思主義的觀點進行了批判性考察。

總的來說,在20世紀80年代和90年代初,陳先達的諸多學術成果在學術界具有一定開創(chuàng)性意義。后來,在馬克思主義基礎理論、馬克思主義哲學史、一般哲學理論、文化理論等方面,也多有精深的研究和豐富的著述。

《江漢論壇》上曾有學者發(fā)文概括陳先達學術研究的特點:

一是關注現(xiàn)實,切中時代脈博。他的許多文章都有著強烈的時代感,比如《評西方馬克思學的“新發(fā)現(xiàn)”》《評資產(chǎn)階級人道主義的出發(fā)點》《中國傳統(tǒng)文化的當代價值》《重視人文科學在文化建設中的地位和作用》等文章,都產(chǎn)生了很大社會影響。特別是他晚年著述,幾乎涉及當代哲學界爭論的所有前沿理論問題。從一定意義上可以說,陳先達的著作是中國改革開放的理論縮影。

二是立論高遠,文筆精美。陳先達知識淵博,思維開闊。他的文章立論精當,通俗易懂,無論是洋洋灑灑的長篇,還是短小精悍的隨筆,都十分大氣。與不少中外著名哲學大師一樣,陳先達也有很高的文學修養(yǎng)。他的這種修養(yǎng)不僅融入其理論敘述,而且結晶為舊體詩作。

三是信仰堅定,愛憎分明。陳先達是一位堅定的馬克思主義者,他的文章不僅以嚴謹?shù)倪壿嬚鞣耍乙詧远ǖ男叛錾钌畹卮騽尤撕透腥救恕K朴谶\用馬克思主義的立場觀點方法來研究重大現(xiàn)實問題,“以馬克思主義的態(tài)度對待馬克思主義”。陳先達還注重馬克思主義理論教育工作,主編過多本教材。

四、哲學遐思掃生活

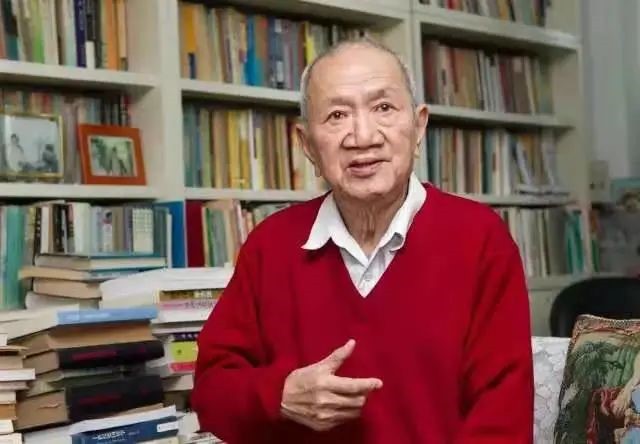

1995年,陳先達已六十有五,理應是含飴弄孫的年紀。可他卻并不服老,開始用電腦寫作。作為老一輩的南方人,有時咬字不準,打字常常出錯。于是下定決心學會五筆字型打字法。陳先達此后的全部著作文章,都是他一字一句親自敲出來的。

晨昏兩次散步是陳先達晚年每天的功課,很多哲學隨筆都來源于散步時的靈感。他愈來愈喜歡并習慣于隨筆這種文體,在自述中提到“尤其是晚年的六本隨筆,是我的最愛”。2013年,《陳先達哲學隨筆》(六卷本)問世,陳先達說這是自己豐收的年景。在談到自己的隨筆寫作時,他強調(diào)這是“自己在說話,是說我自己的話”。他歷來主張文章要通俗易懂,少用生僻詞語,不要讓人如讀天書、捉摸不透。他打比方說:“不能流通的貨幣,票面價值再高也是近乎廢紙。”“長文固然有長文的好處”,但“短文有真情實感”易于為人所接受,因此成為他晚年的癡愛。

陳先達的哲學隨筆把“哲學的深沉、文學的優(yōu)美、歷史的豐富”結合在一起,自覺聯(lián)系實際、關注生活、貼近群眾,讓高深的哲學思想融入于具體的生活事件當中,以俗見雅,以淺見深,以簡單見復雜,以平和見尖銳,因而擁有了更為廣泛的讀者群,好評如潮。這些“小品文”,是宣傳和堅持馬克思主義的一種“新式武器”。有學者說陳先達的哲學隨筆延續(xù)艾思奇的寫作風格,踐行毛澤東關于中國作風中國氣派的要求,為當前馬克思主義哲學的中國化、時代化、大眾化作出了可貴的表率。

哲學與詩往往有著一種內(nèi)在的呼應。陳先達的論著融哲學家的深刻與詩人的悟性于一體,而其詩詞創(chuàng)作亦兼具審美情趣和哲學精神。他的《十月革命祭》《悼秀林》《難得明白》《聞道猶能以身求》等詩作,就是如此。詩言志,就在年屆九十的去年,他還為《光明日報》賦詩一首,有壯言道:“老而彌堅不算老,文求有骨詩求魂。”

五、金婚美滿桃李碩

陳先達最喜愛的是學術,最親近的是親人和弟子。

“執(zhí)子之手與子偕老”,是傳統(tǒng)中國夫婦關系最和諧美滿的寫照,也是無數(shù)有情人的終極向往。1958年春節(jié),陳先達與妻子鄧名淑在南昌結婚時,沒有婚房,沒有婚禮,沒有娘家人,沒有婆家人,只有從區(qū)政府領的兩斤水果糖和一張結婚證。沒有新被子,新房中唯一一件新東西是姐姐給的一床新棉絮。而“新房”,則是妻子在單位住的一間小房子。當時正值春節(jié),寒風冷雪,僅有一只小火盆取暖。陳先達與妻子現(xiàn)在已過鉆婚。提及鉆婚,陳先達的體會是“如水如泥”,頭白情深,泥中有水,水中有泥。陳先達對妻子既感激又愧疚,既服從又“抗爭”。

感激的是,老伴為解決兩地分居于1959年調(diào)來北京。結婚時,其妻已任南昌撫河區(qū)某中心小學副校長和惠民門小學校長。從管幾百人的領導變?yōu)楦咝R话愎ぷ魅藛T,犧牲極大卻毫無怨言,勤勤懇懇任勞任怨。2020年,老伴作為離休干部獲中共中央國務院中央軍委慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章。

陳先達對家庭最感有愧的事,是兒女出生時自己都不在身邊。兒子在南昌出生,當時愛人仍是校長職務,臨產(chǎn)前仍忙于工作,去醫(yī)院時羊水都流完了,很危險。女兒出生在北京,而陳先達又去了湖南搞“四清”,為免耽誤他工作,妻子一句話也沒有對他說,更沒有叫他回來。

服從于妻,指的是家內(nèi)主事的是妻子。陳先達自稱在家里擔任“不管部”部長。他與妻子經(jīng)歷了國家最困難時期。窮家難當,剛來北京時工資不高,但家里負擔卻重。幸賴妻子勤儉持家,勉力經(jīng)營。苦日子過慣了,節(jié)儉習慣深入骨髓,甚至后來的富裕日子過起來卻成了“難題”。

妻子為丈夫,為兒女操勞辛苦而又幸福快樂。夫妻風雨同舟六十余年,從未紅過臉。但陳先達也有對妻子的“抗爭”——他的書太多,到處都堆滿了,妻子卻見縫插針地放些生活用品,這是爭地盤;妻子要他學習下廚做飯,說“我不在了,你可以自己照顧自己。”但陳先達卻對做飯“實在不感興趣”,也不知如何下手。

除親人外,陳先達最親近的就是學生。他生活上關心學生,學業(yè)是培育學生,曾說:“唯有一事最得意,弟子才高壓倒師。”可見其育人胸懷和追求。從1956年擔任研究班輔導員開始,陳先達從事教育事業(yè)六十余年,求真求新的治學理念傳承不絕,可謂桃李滿天下。弟子中不乏高級官員、大學校長和知名學者,他們在高校、黨校、社科院系統(tǒng),以及黨政部門作出了突出成績。

陳先達與所有學生感情極深,親如家人。每每過生日,弟子們都想要設宴祝賀,陳先達也不能總是回絕。為此他還寫過組詩《謝諸生》。其中第三首如下:

又是一年慶生辰,手捧鮮花輕叩門。

滿是青春映白發(fā),恰似甘雨撒枯藤。

官高位退茶變冷,紅顏易老星漸沉。

莫看講臺三尺小,天涯海角多親人。

六、至真追求報家國

陳先達作為新中國培養(yǎng)的第一批馬克思主義哲學家,從事馬克思主義教學和理論研究近70年,對自己的職業(yè)和事業(yè)有著深厚的感情和真誠的信仰。他一再重申:專業(yè)、職業(yè)和信仰三位一體是他畢生的追求。

陳先達的科研工作剛剛上路、正蓄勢待發(fā)之時,“掉進了‘梁效’寫作組”。在解放思想、實事求是思想路線指導下,黨和政府及學界教育界“接納”了他。他“至今仍然感謝黨的實事求是政策”,“這么大的運動,這么猛烈的斗爭,這么一個翻天覆地的變化,我們最后受到如此實事求是的對待,不得不令人感激,生敬、生愛。”包括陳先達在內(nèi)的這群人并沒有辜負黨的正確政策,后來都在各自領域做出了重要的貢獻,其中不少都是本領域中的著名學者。

在很多場合,陳先達都強調(diào)馬克思主義理論工作者的責任。他認為,對于社會主義國家來說,沒有任何一個學科比我們的專業(yè)更能關系到國家的前途和命運。飛機、原子彈、航空母艦對保衛(wèi)社會主義國家非常重要,它可以防止外敵入侵,防止外國勢力以武力顛覆我們的政權,可是再強大武器也不能保證社會主義不變顏色。防止“西化”“分化”思潮的侵襲,增強人民對黨和國家的價值認同,離不開馬克思主義理論工作者辛勤的、創(chuàng)造性的工作。

陳先達認為,馬克思主義理論工作者的素養(yǎng)提升和品格塑造有三點特別重要:

一是大力提升自身的思想理論水平。提升理論水平,必須真信;要真信,必須真懂;要真懂,必須真學、真用。學懂信用不可分割地塑造著理論主體,要用馬克思主義科學理論樹立、捍衛(wèi)和踐行自己的信仰。

二是遵循讀經(jīng)典悟原理的正確道路。習近平總書記提出要“讀馬克思主義經(jīng)典、悟馬克思主義原理。” 經(jīng)典如同富礦,而原理則是蘊藏其中的寶石;經(jīng)典是參天大樹,而原理則是樹上的智慧之果。要真正準確掌握馬克思主義基本原理,必須認真學習馬克思主義經(jīng)典著作。讀懂經(jīng)典的最重要原則就是學習歷史,聯(lián)系實際。

三是涵養(yǎng)正氣、升華境界。“涵養(yǎng)正氣、淬煉思想、升華境界、指導實踐”,這是習近平總書記提出的讀經(jīng)典悟原理的基本要求。馬克思主義理論工作者要堅持實事求是和為人民服務,創(chuàng)造性地對待馬克思主義,捍衛(wèi)馬克思主義,捍衛(wèi)社會主義制度和中國特色社會主義發(fā)展道路,要忠于人民、忠于黨,致力于宣傳黨的理論、路線、方針、政策。

陳先達認為,馬克思主義理論工作者要做到“頂天立地”。“頂天”就是要認真學習、鉆研馬克思主義經(jīng)典著作,加強馬克思主義理論修養(yǎng);“立地”就是要關注社會現(xiàn)實,扎根中國大地,愛祖國,研究祖國,發(fā)展祖國。理論一定要“接地氣”,這對馬克思主義工作者極其重要。今天的馬克思主義要實現(xiàn)時代化、民族化、大眾化,就是要接地氣。時代化,接世界之氣;民族化,接中國本土之氣;大眾化,接廣大群眾之氣。接地氣,不僅是扎根時代、民族、大眾,更要使研究成果為時代、民族、大眾所用!

學界有同志對陳先達做了恰切的評價:在馬克思主義哲學研究中表現(xiàn)出擔當意識、思想境界、理論情懷和探索精神,學術研究與政治信仰高度融為一體,有著學術追求與時代、國家的擔當高度統(tǒng)一的堅定品格和錚錚鐵骨,體現(xiàn)了一位光明磊落的馬克思主義學者對國家、民族和學術的至真追求。

參考文獻

[1]陳先達:我的人生之路:陳先達自述[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[2]郝立新、陳先達:行走在思想與時代之間[N].光明日報,2020-06-29(11).

[3]李瀟瀟、陳先達:唯物史觀尋路人哲人心語通天地[N].中國社會科學報,2013-12-30.

[4]陳先達:做堅定的馬克思主義理論工作者[J].紅旗文稿,2016(06):40-41.

[5]劉建軍:陳先達教授和他的哲學隨筆[J].北京高等教育.1999(09):28-29.

[6]陳先達學術成就簡介[J].江漢論壇,2003(08):128-1.

[7] 楊耕:哲學家——陳先達.中國人民大學學報. 1990年01期,第127-128頁

[8]陳先達:老而彌堅不算老 文求有骨詩求魂[N].光明日報,2019-06-17(07).

[9]彭國華、歐陽輝:為文喜讀風雷筆 處世最敬雨同舟[N].人民日報,2015-04-01(06).

[10]陳先達:馬克思主義理論工作者的素養(yǎng)和品格[[N].光明日報,2018-10-15(15).

[11]陳先達: “信馬”才能真“姓馬”.人民日報. [EB/OL].https://news.ruc.edu.cn/archives/179230,2017-09-15.

轉(zhuǎn)自:“青馬先聲”公眾號